각종 패류를 먹어치워 어장 황폐화의 주범으로 알려진 불가사리의 천적이 발견됐다.

전남 여수대 강경호(43·수산양식) 교수는 16일 "그동안의 연구결과 나팔고둥이 불가사리를 잡아먹는 천적인 것으로 밝혀져 인공증식 연구를 하고 있다"고 밝혔다.

강교수에 따르면 지난해 초 동해안에서 우연히 나팔고둥이 불가사리를 덮고 있는 것을 발견하고 실험실에서 관찰한 결과 고둥 1마리가 매일 불가사리 1마리 정도를 잡아 먹는 것으로 밝혀졌다.

강교수는 한국환경기술진흥원에서 올해부터 2005년까지 4억원을 투자하는 차세대 핵심 환경기술사업 연구자로 선정돼 나팔고둥 증식연구를 계속하고 있다.

나팔고둥은 10여년 전 만해도 여수 등 해안지역에 많이 서식했으나 최근에는 동해안 일부와 제주도 근해에서만 생존하고 있는 멸종 위기동물이다.

강교수는 "실험 결과 나팔고둥은 먹이로 전복 등 패류보다는 불가사리를 더 좋아했다"며 "불가사리가 기승을 부리는 원인은 환경오염과 수산물 남획 등으로 나팔고둥 등 천적이 사라져 먹이사슬이 파괴됐기 때문으로 추정된다"고 말했다.

암수 한 몸인 불가사리는 마리당 200만-300만개의 알을 낳고 매일 바지락 16개와 피조개 2개 정도를 먹어치울 정도로 포식성이 강하나 천적이 없는 대표적인 해적생물이다.

이에 따라 정부는 각 지방자치단체를 통해 ㎏당 500원씩에 수매해 폐기하고 있는 실정이다.

두드럭 조개 등과 함께 멸종위기 무척추 동물로 지정돼 있는 나팔고둥은 다 자라면 길이가 30여㎝에 달할 정도로 커 구멍을 뚫어 나팔로 사용할 수 있기 때문에 이같은 이름이 붙여졌다.

|

<여수/연합뉴스 2003년 4월 >

|

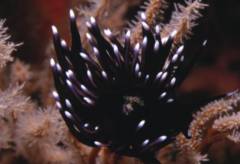

나팔고둥

학 명 : Charonia sauliae

분 류 : 연체동물문, 복족강, 이족목, 수염고둥과

비 고 : 멸종위기야생동·식물 I급

분 포 : 제주도 성산포, 서귀포, 차귀도, 마라도 부근 해역

형태 특성 :

패각은 대형으로 원추형이다.

나층은 8층이며,

위쪽의 나층은 주홍색, 아래쪽의 나층은 자갈색이며 구름 모양 또는 황백색 무늬를 띠고 있다.

혹 모양의 돌기가 체층의 주변에 2줄 나 있다.

껍질은 매우 딱딱하고 두꺼우며 황백색 바탕에 적갈색 무늬가 불규칙하게 산재한다.

각경의 길이는 10cm이다.

생태 특성 :

불가사리 등을 잡아 먹는다.

환경 유형 :

조간대에서 부터 수심 20~30m의 암반에 서식한다.

'물안 내시경 > ┃ 물안 소식' 카테고리의 다른 글

| 한국에서도 고래상어가 나타났다 (0) | 2004.08.11 |

|---|---|

| 서해 또 식인상어 출현 (0) | 2004.07.10 |

| 제주에서 또 죽은 고래 발견, 어민 '횡재' (0) | 2004.06.18 |

| 동해안 식인상어 ...안전지대 아니다... (0) | 2004.04.29 |

| 멸종위기 '향고래' 첫 발견 소식이.... (0) | 2004.04.09 |

무서울 정도로 큰고기 또는,

무서울 정도로 큰고기 또는,

이는 잠수복 양면에 기지를 신축성이 있는 나일론기지로 사용하다 보니,

이는 잠수복 양면에 기지를 신축성이 있는 나일론기지로 사용하다 보니,