개구리를 뜨거운 물이 담긴 냄비에 넣으면 깜짝 놀라 바로 뛰쳐 나온다.

찬물에 개구리를 넣고 서서히 열을 가하면 어떻게 될까?

수온의 변화를 알아채지 못한 개구리는 냄비 속에서 헤엄치다가 익어 버리고 만다.

지구온난화가 딱 이런 경우다.

북극의 빙하가 녹아도 당장 내 삶에는 변화가 오지 않는다.

지구가 서서히 더워지는 것을 알면서 크게 신경 쓰지 않는 것도 이 때문이다.

하지만 어느 한계점을 넘으면 예상치 못한 급격한 변화를 겪을 수 있다.

그래서 사람들은 지구온난화를 ‘고요한 위기’라고 부른다.

고요한 위기가 다가오고 있다.

UN 사무총장을 지냈던 코피 아난이 이끄는 ‘세계인도주의포럼(GHF)’은 “지구온난화를 막으려는 적절한 대응이 제대로 이뤄지지 않으면 2030년에는 기후변화로 목숨을 잃는 사람이 50만 명까지 늘어날 것”이라고 경고한다.

이산화탄소 배출을 줄이고 신재생에너지를 쓰는 이른바 전통적인 대비책이 많이 나오고 있지만,

독특한 지구온난화 대응 방안도 많다.

그 중에는 엽기적으로 보이는 방법들도 있다.

|

|

사진 제공. 동아일보 <지구온난화의 근본적인 대책은 이산화탄소 등의 온실가스 방출량을 줄이는 일이다. 지구의 온도를 조금씩 낮추기 위해 작은 실천부터 시작하는 것이 어떨까?>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

|

1방안: 지구를 태양에서 멀리 떨어 트리는 방법

미국항공우주국(NASA) 에임스연구센터 그레그 래플린 박사는

“지구를 지금보다 태양에서 멀리 떨어지도록 하면 지구온난화를 막을 수 있다”고 주장한다.

지구에 도달하는 태양빛의 양이 줄어드니 기온이 낮아진다는 것이다.

래플린 박사는 소행성이나 혜성이 지구를 스쳐 지나갈 때 얻은 중력에너지는 공전속도를 빠르게 해 지구를 태양에서 좀 더 멀리 떨어지게 할 수 있다고 설명한다.

하지만 소행성과 혜성의 궤도를 조정할 방법이 마땅치 않다.

설사 궤도를 조정한다 해도 예상치 못한 외부효과로 소행성이 지구와 부딪힐 가능성이 있다.

또 지구를 태양과 멀리 떨어 뜨릴 경우 달도 생각하지 않을 수 없다.

현재 달의 중력은 지구가 23.5도 기울어져 자전하도록 돕고,

태양에서 오는 열기가 지구 천체에 고르게 퍼지게 해 지구에 4계절을 만든다.

그런데 지구가 현재의 궤도를 벗어나면 지구에 미치는 달의 중력이 약해지고 자전축에 변화가 생겨 또 다른 기후변화를 몰고 올 수도 있다.

2방안: 소의 방귀를 줄이는 방법

따지고 보면 자못 진지한 이색방법도 있다.

바로 가축이 내뿜는 방귀와 트림의 성분을 바꾸는 일이다.

UN 식량농업기구(FAO)는 2006년 기후변화의 최대 원인 중 하나로 ‘축산업’을 지목한 바 있다.

소나 돼지의 방귀와 트림, 분뇨에서 나오는 메탄가스 때문인데,

메탄은 이산화탄소보다 23배나 강한 온실효과를 내는 것으로 알려져 있다.

이 때문에 사료 성분을 바꾸거나 특정 물질을 첨가해 가축이 방출하는 메탄가스를 줄이려는 노력이 진행되고 있다.

실제 미국 버몬트 주 15개 농장은 기존에 사료로 쓰던 옥수수 대신 콩과 작물인 알팔파, 아마 씨를 소에게 사료로 주고 있다.

그 결과 우유 생산량을 이전처럼 유지하면서도 메탄가스 발생량은 이전보다 약 18%나 줄일 수 있었다.

또 프랑스의 한 낙농기업은 건강보조식품 성분으로 쓰이는 ‘오메가3 지방산’을 소의 사료에 섞고 있다.

이 성분이 소의 소화를 도와 메탄이 생기는 것을 줄이기 때문이다.

낙농업으로 유명한 덴마크는 축산농가에 일종의 ‘방귀세’를 추진 중이다.

축산업이 지구온난화에 악영향을 미치는 만큼 ‘오염자 부담 원칙’에 따라 정화비용을 내야 한다는 것이다.

이 법안이 통과되면 축산 농가는 소 1마리당 600크로네(약 14만원) 가량의 세금을 내야한다.

3방안: 바다에 식물성프랑크톤을 증식

바다에 눈을 돌리는 과학자들도 있다.

독일 연구진이 이끄는 ‘로하스 프로젝트’가 대표적인 사례인데,

이들은 바다에 철분을 뿌리면 지구온난화를 막을 수 있을 것이라 생각한다.

철분의 양이 늘면 이를 먹고 자라는 식물성 플랑크톤 수가 급격히 증가하고,

식물성 플랑크톤 수가 많아지면 광합성작용으로 흡수하는 이산화탄소 양도 늘 것이란 주장이다.

실제 올해 1월 실험이 진행됐고,

연구진은 아르헨티나와 남극 사이의 300㎢ 해역에 황산제일철 6t을 뿌리고 추이를 지켜봤다.

하지만 기대했던 것과는 달리 이산화탄소의 양이 줄어들지 않았는데,

식물성 플랑크톤 수가 급격히 늘었지만 동물성 플랑크톤이 식물성 플랑크톤을 먹고, 동물성 플랑크톤을 새우 같은 작은 생물이 먹으면서 효과가 절감됐기 때문이다.

4방안: 인공구름 생성

최근에는 “전 세계 바다에 1900척의 배를 띄워 인공구름을 만들면 지구온난화를 막을 수 있다”는 주장도 나왔다.

덴마크 코펜하겐대 비외른 롬보르 코펜하겐 컨센서스센터장이 “배에서 물방울을 뿌려 안개를 만들고 구름의 양을 늘리면 태양광이 반사된다”며

이렇게 주장했지만 실효성은 낮다는 지적이다.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

사실 앞서 말한 방법들은 지구온난화 대비책이 아니라 또 다른 ‘기후 조작’일 수 있다.

풍선의 한 쪽을 누르면 다른 쪽이 부풀어 오르는 것처럼 지구온난화를 막기 위한 방법이 또 다른 자연재해를 불러일으킬 수 있기 때문이다.

가장 안전하면서도 효과적인 지구온난화 방지책은 지구 위치를 옮기거나 바다에 철분을 뿌리는 게 아니라 온실가스 방출량을 줄이는 일이다.

조금만 신경 쓰면 일상에서도 실천할 수 있는 방법이 많다.

에어컨 적정온도를 유지하고,

사용하지 않는 콘센트는 반드시 뽑아두기,

대중교통을 타고 일회용 상품을 쓰지 않기,

3층 이하는 걸어 다니고,

분리수거해 쓰레기 버리기 등 ....

작은 실천이 지구온난화를 막는 큰 힘이 되는 셈이다.

글 : 변태섭 동아사이언스 기자

'천체 망원경 > ┃ 지구 환경' 카테고리의 다른 글

| 문화재 생명연장의 꿈, 보존과 복원 (0) | 2009.11.09 |

|---|---|

| 오대주 五大洲 Continents 명칭은 언제부터 사용되었을까? (0) | 2009.10.20 |

| 기후 이변은 메탄가스량 증가 때문... (0) | 2009.10.06 |

| “최초의 인류는 450만년 전의 ‘아디’” (0) | 2009.10.03 |

| 울고 있는 만년설!!! (0) | 2009.09.26 |

.jpg)

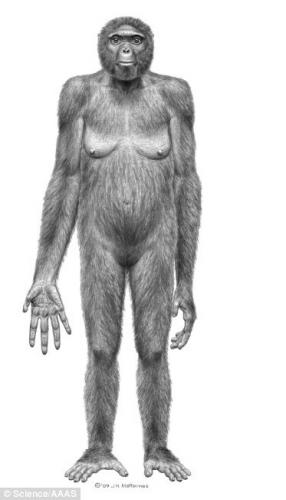

'최초의 인류'로 알려진 '루시' 보다 백만년 앞선 440만년전 인류의 조상인 '아디(Ardi)'가 사이언스 잡지에 공식 발표됐다.

'최초의 인류'로 알려진 '루시' 보다 백만년 앞선 440만년전 인류의 조상인 '아디(Ardi)'가 사이언스 잡지에 공식 발표됐다.