▲ 2008년05월12일 리히터 규모 7.8의 대지진의 진앙인 강진이 쓰촨(四川)성 원촨(汶川) 부근의 단무(檀木)마을에서 발생하기 사흘 전인 9일, 10만여 마리의 두꺼비 떼가 거리로 쏟아져 나왔다 ./ 홍콩 빈과일보 는13일 보도에서 두꺼비가 지진이 일어날 것을 알고 미리 대피했다고 보도했다

본지 5월14일자 보도

두꺼비의 대규모 이동을 설명해줄 과학적인 데이터는 없다.

빈과일보는 "동물들이 자연재해를 예측하는 능력이 있다"는 홍콩대 량즈칭 교수의 주장을 인용했을 뿐이다.

개구리에 관한 속담 중,

'개구리가 얕게 월동하면 겨울이 따뜻하다'는 말이 있다.

날씨가 따뜻하면 개구리가 땅속 얕은 곳에서 겨울을 난다는 것으로 농사에서는 겨울 작물의 줄기나 잎이 쓸데없이 길고 연약하게 자라는 것에 대비해야 한다는 의미다.

도롱뇽이 논바닥에 알을 낳으면 그해는 가뭄이 일고, 흐르는 물 옆 바위에 알을 붙이면 홍수가 든다고 해서 논이랑과 논에 물고를 조심스레 챙겼다는 이야기도 있다.

청개구리는 얇은 피부가 습도에 민감해 시끄럽게 울어대며 기후변화에 반응한다.

일본에서는 청개구리를 천기(天氣)를 알리는 개구리로 친다.

비 오는 것을 예지하는 능력이 25% 이상이라고 한다.

한여름 무더위에 종알거리는 개개비(여름 철새)와 멧밭쥐(설치류)는 홍수가 심해질 것이라고 예견되는 해에는 평상시보다 갈대밭에 둥지를 높게 튼다고 한다.

이 모든 것을 억측으로 볼 수만은 없다.

중국에서 대지진 전에 이동했다는 두꺼비 무리는 올해 부화해 성장한 새끼들이다.

두꺼비는 4월 중순쯤 가까운 하천이나 웅덩이, 연못, 논, 저수지에 모이는데 주로 흐리거나 비가 올 때, 밤에 어슬렁어슬렁 떼로 기어 나온다.

이들은 반드시 자기 어미가 자기를 낳아준 곳에 와서 수백 개 이상의 알을 염주 알 매달듯 길게 늘여 낳는다.

두꺼비들이 성장하여 알을 낳기 위해 찾아오는 거리는 길게는 2㎞나 된다.

연어의 모천(母川)회귀설과 유사하게 자기가 태어난 곳을 아는 것이라지만 아직 학설일 뿐이다.

지구의 자기장에 이끌려 온다는 것과 물 냄새를 맡고 몰려 다는 의견도 있다.

5월에서 6월 사이 막 탈바꿈한 수 은 어린 두꺼비는 떼를 지어 태어난 곳을 빠져 나와 어미가 사는 산으로 본능에 의하여 기어 올라간다.

이것이 어미가 그랬듯 자기들의 쉼터로 돌아가는 것이다.

그러나 두꺼비 떼가 어미들이 택하지 않았던 도심을 택해 이동한 것을 보면 대재앙을 예견했을 가능성을 전혀 부인할 수 없다.

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2008/05/23/2008052300883.html

출처: 조선일보 글쓴이: 심재한 한국 양서파충류 연구소장

'물안 내시경 > ┏ 물안 알림' 카테고리의 다른 글

| 우리나라 "모세의 기적" 9곳은??? (0) | 2008.08.07 |

|---|---|

| 다이빙비가 인상되었답니다.. (0) | 2008.07.09 |

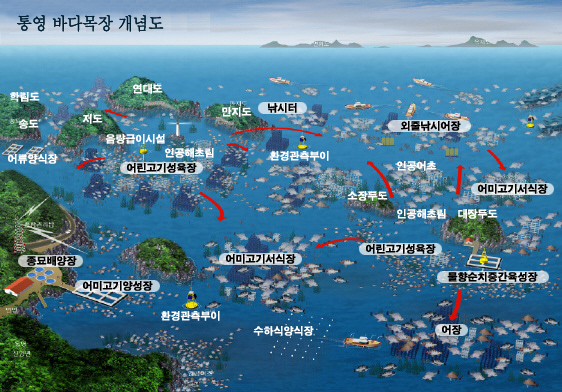

| 국내 최초의 `통영 바다목장` (0) | 2008.07.03 |

| [스크랩] 난파선에서 건져 올린‘황금술잔’ (0) | 2008.06.26 |

| 직산 앞바다에 제2의 왕돌초 탄생 (0) | 2008.06.20 |