3월에 초여름 날씨라던 미국 뉴욕과 워싱턴에 4월초 눈이 내렸다.

지난 8일엔 한국의 구호활동가 한비야 월드비전 긴급구호팀장이 볼리비아로 출국했다.

볼리비아는 2월 말부터 해면온도가 급상승했다가 급하강하는 엘니뇨, 라니냐 현상이 거듭되면서 홍수와 가뭄, 우박 피해를 입었다.

한국은 안전할까?

지구촌에 예외는 없다.

◇2080년, 지구엔 인간만 남는다

2020년엔 인구 4억~17억명이 물 부족에 시달린다.

2050년엔 생물의 20~30%가 사라진다.

2080년엔 인류를 제외한 생물의 대부분이 멸종한다.

공상소설의 줄거리가 아니다.

세계 과학자 2500명이 6년간 연구해 내놓은 '정부간 기후변화위원회(IPCC)'의 4차 평가보고서 내용이다.

지난 6일 오전 10시 발표될 예정이던 이 보고서는 미국, 중국 등 일부 국가의 반발로 발표시간이 3시간 지연됐다.

왜?

◇중국, 미국이 세계 온실가스 40% 뿜어

미국과 중국은 세계 1, 2위의 온실가스 배출국이다.

전 세계 온실가스의 40%를 배출한다.

하지만 미국은 교토의정서에 가입하지 않았다.

중국은 개발도상국이라 아직 감축 의무국이 아니다.

중국의 1인당 이산화탄소 배출은 아직 OECD국가의 1/3 수준이지만,

최근 경제급성장으로 증가세가 가파르다.

특히, 중국의 석탄 사용량은 지난해에만 8% 이상 증가했다.

석탄은 온실가스 배출량이 가장 많은 연료다.

◇지금은 온실가스 줄여 돈 벌지만…

한국 역시 교토의정서에 개발도상국으로 분류돼 2012년까지 감축의무가 없다.

최근엔 오히려 전 세계 탄소배출권(CER) 시장의 10.5%를 차지하며 세계 4위의 CER 수출국이 됐다.

수소불화탄소(HFC), 풍력ㆍ태양광 등 신재생에너지 산업이 이산화탄소 배출량을 줄여 주고 있는 덕분이다.

개발도상국이 이산화탄소 배출량을 줄이면 그것을 사간 선진국이 그만큼 배출권을 인정 받는다.

2008년~2012년까지 교토의정서 부속서 1국가에 속하는 선진 38개국은 온실가스 배출량을 1990년보다 평균 5.2% 줄여야 한다.

◇ 한국의 온실가스 배출량, 세계 10위

그러나 한국도 2013년 이후엔 교토의정서에서 선진국으로 분류될 가능성이 높다.

온실가스 감축 의무국이 되는 것이다.

국제에너지기구(IEA)는 2003년 한국의 온실가스 배출량이 4억4800만톤으로 세계 10위라고 밝혔다.

◇온실가스 증가율, 자동차 등 수송 부문 가장 높아

산업자원부 에너지환경팀은 자동차 등 수송 부문의 온실가스 배출량이 2010년까지 연 평균 3.3% 증가, 전 부문 중 가장 높은 증가율을 보일 것으로 내다 봤다.

에너지 부문은 2.3%, 산업 부문은 1.2%가 증가할 것으로 예측됐다.

온실가스 배출량이 가장 많은 부문은 현재는 '산업'이나 2020년 이후엔 '발전'으로 바뀔 것으로 전망됐다.

에너지 기술의 혁신이 절실해지는 것이다.

◇연구개발 예산비중, 일본의 1/20

지난해 한국의 총 예산 중 기후변화 연구개발비가 차지하는 비중은 1.2%였다.

일본은 예산의 23.8%인 8000억엔(2004년),

유럽연합은 13.1%인 23억 유로(2006년),

미국은 8.9%인 51억 달러(2005년)를 연구개발비로 쓰고 있다.

12일 에너지관리공단 주최로 열린 '온실가스 저감ㆍ자원기술 포럼'에서 김상준 과학기술부 사무관은 "환경 문제는 국제 사회와 협력이 필요한데,

한국의 예산 규모로는 국내 문제도 해결하기 힘들다"고 말했다.

이경숙기자,신영범인턴 기자

[ 기사제공 ] 머니투데이 | ![]() 머니투데이 기사보기

머니투데이 기사보기

'천체 망원경 > ┃ 지구 환경' 카테고리의 다른 글

| 소행성 지구충돌 시뮬레이션 (0) | 2007.07.11 |

|---|---|

| 세계 최소 공룡? (0) | 2007.05.18 |

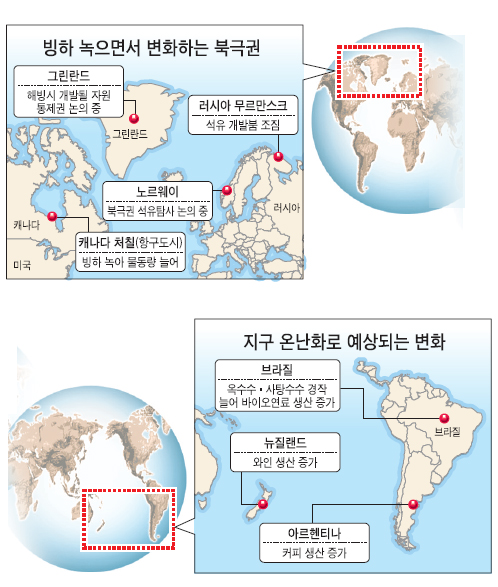

| 지구 온난화!!! '돈 되는' 곳도 있다 (0) | 2007.04.28 |

| 남극이 녹아 내린다 (0) | 2007.04.26 |

| 온난화 해결방안으로 추진… 윤리논쟁 점화 (0) | 2007.04.23 |